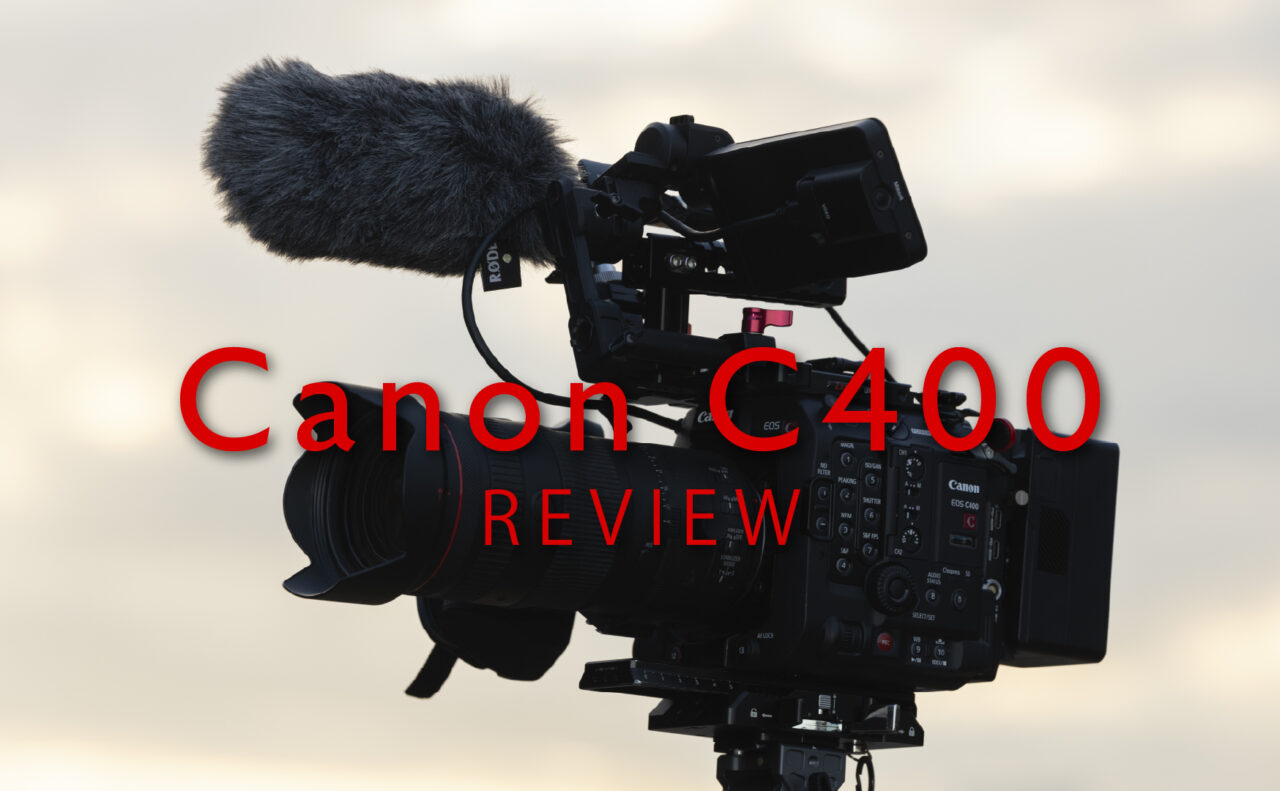

海外のレビューしか見かけないので、

数ヶ月使用した状況を踏まえて、使用感のレビューを書きたいと思います。

正直なところ、怪物的な機動力があります。

使い勝手は申し分ありません。

そんなC400のレビューを書いていきたいと思います。

またC80を選ばなかった理由についても話していきたいと思います。

「完璧なカメラ」なんてものは、この世界に生まれることはないと思いますが、

今、もっとも完璧に近いカメラの一つだと思います。

完璧なカメラとか言うと、色々な人から色々言われそうで怖いですが

個人的には色々な面で理にかなってるカメラだと感じています。

新しい怪物の登場

C400は、FX6の圧倒的パフォーマンスを超えてくるカメラです。

FX6の良さは皆さんご存じかとと思いますが、まず使い勝手の良さだと思います。

だからあれだけ普及し、誰しも使いたくなるカメラである。

これは間違いないでしょう。

その使い勝手とはどこにあるのでしょうか。

FX6の素晴らしい点は、総合的なパフォーマンスからくる使い勝手だと感じています。

使い勝手の良いボディーデザイン。

それまでのカムコーダーやシネマカメラからすれば、小型で軽量です。

またα7譲りの高画質センサーを備え、低照度での撮影に使える12800のベースISO。

バッテリーライフも高く、TVからMV、CMまでこなせる優れ物。

価格設定も絶妙で手が届きやすく、制作会社やプロダクションレベルであれば、

複数台の導入もしやすく、マルチカメラ運用のし易さがあり全方位に優秀なカメラです。

SONYが送り出した傑作であり、怪物カメラだったことは間違いありません。

とは言えFX6は完璧ではありません。

一つにセンサーのピクセル不足です。

発売当初から存在していたと思いますが、解像感の弱さです。

これはセンサーのピクセル数からくるものですが、細かい解像感、ディティールに関しては弱く

クロップして使用し始めるとすぐに、画質の粗さが目立ってしまいます。

またRAW収録は現状、外部収録のProressRAWしか行えず、機動力がそれなりに落ちます。

RAWはMVかCM辺りからだと思うので、気にする必要がないと言えばないですが、

周辺機器を含めたセッティングを考えると、規模感が求められます。

すると、FX6の機動力という長所が損なわれてしまい、選択肢から遠いてしまいます。

そして音声入力がトップハンドルに依存してる謎仕様がジンバル運用が当たり前になった今日では、

不満を買っている点ではないでしょうか。

これらの点を踏まえても、全ての点でFX6を凌駕しているのがC400です。

弱点が少なく、TVからCMまでこなせる力があり、解像度も高くコーデックオプションも充実しています。

低データレートでの解像度も良く、色味の調整が最少であれば十分に使え、

1世代前のハンディーカム系のカメラ解像度、ダイナミックレンジよりも高くデータ量は同じくらいに抑えられます。

正直、データ量を気にするテレビ系であれば、プロキシデータでも使えるレベルです。

その点も踏まえて今、完璧に近いカメラはC400だと思いました。

この部分については環境や状況、制作スタイルなども踏まえて話をしつつ

良い点、悪い点を紹介したいと思います。

ボディサイズ

ボックススタイルのシネマカメラです。

広告などを見ると大きく見えますが、かなりコンパクトです。

大きく見えてしまうのは、トップハンドルにモニターを付けると高さが出ているためです。

ハンドルを外したボディだけで見ると、かなり小さいく感じます。

横13.4cm 正面幅14.1cm 高さ13.4cm

https://canon.jp/biz/product/camera/pro-imaging/cinema-eos/lineup/ces-camera/c400/face-design

個人的には、非常に好きです。

一昔前は、大きいことがイイコトだと思っていました。

しかし、実際色々な現場で仕事をしてみると、小さい方が良かったです。

理由は、撮影スタイルの幅を狭めずにすみます。

大きくなると必然的に取り回しが悪くなります。

一見、大きくてカッコ良くなんか凄い仕事しているなと感じられて、

モチベーションは上がるのですが、大きいとデメリットの方が多いです。

小さい方がいいメリット

取り回しが楽。

大きいと取り回しのために、アクセサリーが必要になったり、撮影スタイルが限定されてしまいます。

また、その撮影スタイルをするのために人や物の準備が必要になり、

総合的なコストパフォーマンスが低下する印象です。

大きいカメラで取り回しを良くしようとすると、ショルダーリグを組んでとかになりませんか。

すると、準備段階でカメラバックからカメラを出して、リグを組む準備時間が必要になります。

また、イージーリグで運用する方法もあるかと思いますが、イージーリグは日本のような狭い場所では、

上が突っかかって取り回しが悪くなりやすく、扱いにくい。

また、イベントなどでは、シルエットが大きくなって悪目立ちしてしまうのもネガティブになりやすい印象です。

もう一つ、イージーリグは荷物になりやすいのも気になるところです。

大きい割に上に荷物を載せられないですし、けっこうかさばるのが気になります。

機材車から離れて遠く行く場合は、誰かに持たせたくなったり、そもそも持っていない選択をしたりなど、

コストパフォーマンスが悪い印象があります。

なくてもイケる。

そんな状況を作るには、ボディサイズが小さい方がいい。

そう感じてしまうのです。

その点でC400はボディサイズが小さく、手持ち撮影も出来ます。

トップハンドルを外してもモニターが取り付けられるし、コンパクトにできます。

取り回しは、シネマカメラの中では、すごく良いと感じました。

手持ち撮影が出来る

先程も書きましたが、C400は手持ち撮影ができます。

シネマカメラの手持ち撮影は、トップハンドルを頼った持ち方が多いかと思いますが、

C400はボディ下から手で支えるだけでも撮影できます。

シネマカメラはどうしても縦長、長方形をしているので、

重心位置に手を添えようとすると肘が自然と前に伸びてしまいます。

すると、筋肉でしか支えることしかできずすぐに腕の筋力を使い果たしてしまいバテてしまう。

だからどうしても筋肉をそれほど使わないトップハンドルの持ち方が多くなる印象ですが、

C400は長くないので、下から支えても肘が伸びません。

重心バランスもボディ中央位置に近いところに来るので、

一眼レフの感覚までとは言いませんが、FX9とかと比べると安定して持つ事ができます。

カメラバックの選択肢が増える

Canonには、ジュラルミンケースやペリカンバッグじゃなくても良さそうみたいな印象がありますが、

カメラバッグでOKな安心感は、気を使わず色々なところに持っている勇気を与えてくれます。

個人的には、カメラは色々なところに持って行けてなんぼ。

という気持ちが強いです。

そのためには、持ち運べるオプションの多さが鍵だと考えています。

C400は、登山用のリュックスタイルのカメラバッグにも入ります。

ワンオペで、林や森の中まで入ることはできます。

縦走などのような登山は難しいかもしれませんが、

ハイキングクラスのレベルまでだったら、ワンオペでもイケそうです。

機材車から遠く離れても大丈夫そうな安心感は、機動力に繋がると考えています。

そのためには、軽さ、コンパクト性、積み込みやすい形状が重要なのではないでしょうか。

この点で言うと、C400はトップハンドルを無くすとボディが平らで、バッグにほんとに入れやすいです。

無駄なスペースが生まれずクッションで保護できるので安心感も違います。

トップハンドルが無ければ、マンフロットのカメラバッグよりも小さなものに入れられます。

マンフロットのカメラバッグ、出したら直ぐ使える仕様でいいのですが、

500m以上離れた場所に運ぶ時ちょっと大きくて邪魔に感じませんか?

C400は大きめのフォトグラファー用のカメラバッグにも入れられますし、

頑張れば、大きめのビジネスリュックにも入ります。

普通はこんな使い方しないかもしれませんが、

こういった持ち運びができるのは個人的には凄くありがたくて良いなと感じています。

ボタンレイアウト

左再度にコントロール系がまとまっています。

手持ち撮影の場合、左手がグリップを握ったままなので手持ち撮影の時の操作は、

左手で行うことがほとんどです。左側にボタンが集約されているのは非常に操作しやすいです。

C80を避けた理由も、操作のしやすさで考えるとC、400の方が優れていると感じたからです。

C80左手側にケーブルが伸びる形になり、とっさの動作でケーブルが邪魔になったり引っ掛けるなと感じていました。

C70やC80を持ってるわけではないので、本当にそうかは分かりませんが、R5Cでの操作感から考えると、

邪魔になったり、引っ掛けそうだなと感じました。

ボタンは手袋をしても手触りで見分けることができて、好印象です。

日本人の感覚からすると、ボタン配置はやや高い位置にあるように感じましたが、すごく困ることはありません。

段差が付いていますが、まだ慣れていないせいか、段差で見分けるのはまだ出来ていません。

ボディ背面に十字キーが付いているのも良いです。

ジンバルを付ける際は、グリップを取り外してしまうことが多いので、

グリップがなくても操作できる環境を作ってくれているのは助かります。

グリップに追加されたアサインボタン

グリップにアサインボタンが追加されていて使い勝手が向上してます。

とてもいいですね。好きな機能を割り当てできて、態勢を変えないで操作できるのは、

ドキュメンタリー撮影や取材などで非常に重宝します。

ドキュメンタリーなどの場合は、瞬時に状況が変わってしまうので、

可能な限り短い時間、プロセスでセッティングを変えられる状況でありたい。

こういったコントロールが多いのが助かります。

また企業VPのような撮影もそうですが、撮影時間が制限されていることが多く、

タイトな瞬間が多々あります。

現場に入って判断することが多い企業VPでは、撮影のセッティングにかけられる時間は多くないのが現状です。

そういった時にわざわざメニューに入るのは苦痛ですし、極力減らしたい。

だからこそ今でもNXシリーズなどのデジ系が活躍するのが分かります。

機動力があり、ズーム効く。手ブレも効いて、暗所でも持ち上がる。

ディティールのリッチさには欠けますが、「撮りきれませんでした」

なんてことは避けたいので、選ばれるんですよね。

その牙城をC400やC80は崩してくるだろうなと思ってます。

その部分は後ほど紹介したいと思います。

出入力系

十分な出力があり、飛ばし関係で困ることはありません。

SDI×2、HDMI×1があります。

個人的にはSDIやミニXLRなどよく使う端子のカバーがネジ止め式になってくれて脱落の心配がなくなりいいです。

C300mk3の時は、カバーが抜けちゃう仕様だったので、小さい改善ですがありがたいなと思いました。

3.5mmのオーディオ出力がありますし、リモート端子もあります。

Wi-Fiが内蔵されていて、アプリで映像をチェック、コントロールすることもできます。

Wi-Fi接続の設定が若干大変です。セッティングがややこしいので、スマホのような感覚でいると後悔します。

一度接続の設定ができれば、セットアップはそれほど大変ではないので、そこは大丈夫かなと思います。

アプリでのコントロールはモニターのコントロールに近い印象で操作感も悪くありませんでした。

近くで触った感じ、気になるような遅延も感じずダイヤル式の操作も感触は良好。

アプリだとLUTが付かないのでLogで撮影していると、モニターの代わりとしてはまだ使えないかなと思いました。

多分アップデートで改善はしてくれるのかなと思っています。

イーサネットポートがあり、LANで繋いでバーチャルプロダクション用カメラとしても使えるようです。

現在試しているんですが、plug-inが古いからなのか、アンリアルエンジン側の問題なのかMacの問題なのか分かりませんが

セットアップが完了できず、レビューできずです。

Canon公式のplug-inは認識していて、ある程度まではいくのですがカメラを認識させることができず止まってます。

MacbookでLAN接続すると、自動でIPを割り振られてしまうからなのか、

手動だとカメラ側で振ったIPがしよう出来ないと言われてしまい止まっています。分かる方がいたら教えてください。

音声のXLRがミニになっていますが、全く気になりません。

Amazonで変換ケーブルがありますし、これからミニが主流になってくれればいいなとさえ思っています。

C400 主な仕様

https://canon.jp/biz/product/camera/pro-imaging/cinema-eos/lineup/ces-camera/c400/spec

モニター

3.5インチのタッチモニターです。

C300mk3よりも輝度設定の幅が大きくなっていて、日中でもある程度見る事ができます。

逆光に近い場面や角度によってはどうしても見づらくなってしまうので、

完璧とは言いませんが十分使える明るさです。

サイドに十字キーやファンクションボタンがついているのもよく、

モニターの近くだけで基本的な操作を完了することができます。

タッチ操作はメニュー画面でも行えて、複雑なメニュー構成も飛ばしながら設定できるので、

時短できる点で素敵です。

ダイレクトタッチメニューでメニュー画面に入らなくても基本操作をタッチで行うことができます。

ボディのボタンとタッチメニューの両方が使えるのは結構便利で、左手がモニターとボディー行き来する必要がありません。

モニターサイズが3.5インチなので、平均と言えば平均ですが、

丈夫さを重視して画面の外側が大きく画面が小さく見えます。

モニター外寸から考えると、もう少し大きくても良かったかなと思います。

4インチ、4.3インチサイズなど大きかったら色々と見やすかったかなという印象です。

モニターシェードがSmallrigからくらいしか出ていないのと、

Smallrig製はゴムバンド止めなど若干イマイチ感があるのでFX6で出ているようなものが、

どこかから出てくれたら良いなと思っています。

微調整に強いモニター

モニターの取り付けは、NATOレール式になったので、

カスタマイズの幅が広がったのもすごくいいと思います。

既存のパーツメーカーのものに変えることもできますが、純正品が優秀です。

モニターを動かすことを前提に考えられて作られていて、

ロッド部分のロックをかけていても動かすことができて、それでいてモニターは下がって来ない。

絶妙な感じに仕上がっていて、ロックを緩めなくても手で微調整できるのはかゆいところに手が届いて素晴らしいと思いました。

微調整にロックを緩めるためにカメラを置いたりなんてしなくてほんとに良いです。

ドキュメンタリー、取材、VP撮影など時間に余裕がない時は、

こういう仕様になってくれていてほんとに助かります。

縦画面表示できる

縦型撮影にも対応しようとしており、縦位置表示に画面を変えることができます。

SNS系のショートドラマコンテンツ撮影で縦位置表示の時に脳を無駄に消費しなくていいです。

ダイレクトタッチメニューが操作できたりWFMが縦で表示できるようになってくれるちとより使い勝手がよくなると感じてます。

水準器の表示

水準器が使えます。画面見ながら水平、垂直がチェックできるのはめちゃくちゃ良いです。

三脚にも水準器はついてるのですが、気泡ですし、三脚の水平とカメラの水平は違うので、

カメラに水準器があるのは便利です。

R5Cにも搭載されてるんですが、C400は精度の設定ができるのが細かいですがありがたいです。

R5Cはけっこうざっくり判定で、おおよそをつかむには良いのですが少しシビアに見たい時にあまり使えません。

C400は設定で16倍まで設定できるので、お好みで精度を調整できます。

個人的にはX8にして、けっこうシビアめにして三脚使用時でも正確に出るように整えています。

慣れると手持ちでも中心に水平を持って行くことができます。

また、度数での表示もできるので水準器と数値の両方でチェックし、

CM系のどっしり構えてやる時も便利ですし、取材のインタビューなどでサクサク進めたい時でも

パパッとチェックしてやれるのがいいです。

カスタムディスプレイでメニュー表示を隠せる

DISPボタンでモニターの表示を隠すことができます。ほかのカメラでも搭載されてる機能ですが、

ボタン一つでローテーションしながら切り替えできるのは便利で好きです。

たくさんメニューを表示させてると、どうしても画面が小さく見にいですし、

構図や背景をしっかり見る必要がある時は邪魔なのでババッと隠せるDISPボタンはよく使います。

表示内容も自分でカスタムできるので、お好みの設定を作れるのはいいですね。

バッテリーライフ

C300mk3と比較してかなり伸びて使えるカメラになってます。

BP-A30でも約70分撮れます。

放熱用のファンが小型化されたのと、冷却のシステムが効率化されているためなのかもしれません。

この恩恵は大きいです。

バッテリーライフの数が少なくて済みます。正直C300mk3では、

BP-A60を使用していても2時間も撮影できなかったような印象で、常にバッテリーの心配がありました。

2時間以内で交換を迫られるのは、イベントの撮影やコンサート系の収録だとヒヤヒヤしがちで、

バッテリー交換のタイミングを探らねばならず、そういったことにも意識を払う必要がありました。

C400では、そのような心配がかなり軽減されています。

BP-A60では2時間30分程度撮影できるのでタイミングを作りやすいのは安心感が違います。

また、色々なメーカーからVバッテリープレートが出てきているのも大きく、セッティングの幅が広がります。

個人的にはTilta製のが最も良いと感じています。

理由は、いくつかあり、USB出力がついている点、Vバッテリーをつけてもカメラの高さを超えない点、

マルチアクセサリーシューを阻害しない点です。

カメラボディーからはみ出してしまうと、収納時に問題になると思っていました。

また、トップハンドルが持ちづらくなりそうですし、重心位置が高くなり不安定さが生まれるのも気がかりです。

アクセサリー取り付けスペースも奪うことになりそうで、良いもの出ないかと思っていたら、Tiltaから出してくれました。

BP-A60をつけるにはバッテリープレートを浮かす必要もありますが、

ノッチもあり、ロックもしっかりしていて、しっかりと固定されています。

このバッテリープレートをつけてからは、BP-A60をつけることはほとんどありません。

BP-A30を予備電源にVバッテリーで回すのが便利でいいです。

REC中にバッテリー交換できますし、何より安くて大容量なので長時間回したり、

ワンオペで自然が多いところへ行くときは、荷物を減らせて便利です。

オートフォーカス

デュアルピクセルCMOS AFⅡになったことで、オートフォーカスの性能が上がっています。

実際どれほどのものかと言う点ですが、人物に対しては粘って反応をしてくれます。

電柱程度であれば、位置をキープし、再度ロックしてれるのは非常に良いなと思いました。

また、オートフォーカス中でもフォーカスリングを使ったマニュアルの移行もできます。

オートフォーカスが粘ることなく、自然にマニュアルフォーカスにフォーカスを明け渡してくれる感じはとても好感を感じました。

以前はオートフォーカス中は、オートフォーカスが主導権を握っていてオートフォーカスを切らないと使えない印象でしたが、

オートフォーカスとマニュアルの融合感があっていいです。

人物を検知する距離がソニー製と比べて若干近い印象です。

ドラマなどで使うだろう距離感で設定されているように感じました。

あと3~5メートル遠い距離からでも検知してくれると、非常に使いやすいなと思います。

検知の距離設定を調整できるようになったら神機能だなと思います。

人物が多い時は、水平中心位置にあるものを優先している印象で、全部を検知しているような印象は感じませんでした。

この部分はタイミングや状況で善し悪し出るので何とも言えませんが、

多すぎても切り換えが難しいですが、現状凄く困ったことにはなってないです。

設定で調整できるようになると、ユーザーファーストでいいのかもしれません。

タッチフォーカスの反応は良好です。気持ち悪いラグはありません。

検知の切り換えも反応自体は自然でいいです。十字キーが少し左右に押し込みが必要なので、そこでもたつく印象です。

ジョイスティック式の方が操作面で反応が速くできるかなといった感じでした。

暗部ではオートフォーカスは迷いがちになります。

R5Cよりは捉えてフォーカスを合わせようとしてくれますし、性能が上がっているように感じました。

悪くはないです。あれもこれもと欲が出ているだけかなと思っています。

追尾設定フォーカスは旧来のままといった感じで、

手前にオブジェクトが入ったりすると迷い出します。

粘り具合も旧来と変わらずといった感じなので、

AFⅡの進化を当てすぎていると少しがっかりするかも。

鳥、車、飛行機、電車辺りの検出機能が追加されると神AFになる予感がします。

またAFの検出を人から動物などに簡単に切り換えができるような仕組みがあると、

使い勝手は非常に良くなるのかなと思いました。

この辺りはアップデートを期待したいと個人的に思っています。

画質

RAW HQはめちゃくちゃ綺麗です。

予想してたよりも全然ノイズが無くてクリーンなのがとても好印象でした。

ディテールが素晴らしく、

シャープネスも適度にあってそのままでも十分なリッチさがあります。

4倍に拡大してみても、十分に使える画質で精細さが維持されていました。

RAW LTにすると、圧縮が強くかかるせいか全体的にチラ付きのようなノイズが乗り僅かに気になります。

ノイズリダクションで十分に除去できますが、

ぱっと見の印象でHQとの差を大きく感じました。

XF-AVC

XF-AVCやXF-AVC Sの4K intraには300,450、600とデータレートが選択できるようになっています。

この4Kの各データレートでの画質の大きな違いはまだ感じ取れていません。

4倍拡大で300と600で細かなディテールの密度の違いはありましたが、

RAWを見た後だと些細なもののように感じてしまって。

XF-AVCを使う場面を想定すると、300で良いのかなといった印象です。

LongGOPの方の4K素材は個人的に予想よりも色をいじっても耐える印象で、

ダビンチリゾルブも進化しているせいかもしれませんが、

LongGOPでいいんじゃないのかと感じて使い勝手が良いです。

4K素材は普通に綺麗です。

綺麗なんですがRAW素材を見た後だと凄く違って見えてしまいました。

オーバーサンプリングということなのですが、

C400のRAWl ight素材と比較すると雲泥の差を感じます。

RAWの偉大さを改めて感じられるほど、違っていて、ここぞという時はRAWだなと改めて思ったのと、

画質がセンサーの画素数がものいうというのは違うんだなと改めて痛感させられ、

良い意味で解像度ってなんだろうと思わされました。

なので購入時は低解像度素材から見た方がワクワクが続いて楽しいかもしれません。

FHDは知ってるデジやカメラの画質と比べたら綺麗です。

FS5ⅡやFX9のFHDよりは綺麗な印象です。

ノイズが細かく分散されていいて、目立たない印象です。

R5Cは画素数が多いせいか、R5CのFHDの素材の方が綺麗かなと感じます。

XF-AVC S

XF-AVC Sですが、XF-AVCと比較して大きな違いは感じられませんでした。

ごく僅かにXF-AVCと癖の違いがあるのかなとは思いますが、気にするレベルにない程度の誤差レベルです。

なので画質云々で困ることはないのかなかと思います。

クライアントやディレクターに合わせてmp4ベースの方が、

喜ばれる場合もあるのでXF-AVC Sは愛されるものになるのかなと感じました。

※ 注意 ダビンチリゾルブ19.1現在、ダビンチ側で完全に対応出来ていないのか、クリップの途中で謎のズームが発生します。

フォーカスブリージングが発生したような、

機械的にガクッと1パーセントレベルでズームされてしまう現象が起こってます。

プレミアでは、クリップの途中の1フレームがリンク切れのような挙動を示すので、

NLE側が完全対応するまで、様子を見た方が良いと感じています。

XF-HAVC S

H265ベースのAVCでデータ量を軽くできるものになっています。

C400では、LongGOP方式のものしかない状況です。

画質は念入りにチェックしたわけではないですが、XF-AVCと同じような感じで、

癖のようなものは感じませんでした。データ量が期待していたほど圧縮されていないので、

画質のベースを落とさないことを主眼にしているのかもしれません。

個人的にはH265ベースのintra版が見てみたいなと感じます。

イントラでのデータ量がかなり抑えられているのなら期待値がぐんと上がるかなと感じます。

※ 注意 XF-AVC S同様にダビンチリゾルブで謎のズーム症状が発生します。プレミアではチェック出来ていないので不明ですが、可能性が高いかも知れません。業務で使用する際は注意してください。

C400の素材の特徴

キャノンの素材は、個人的にアンダーに強い印象がありました。

また、ソニーの素材に比べてハイが弱い。

そんなイメージだったのですがC400はちょっと違う印象です。

個人的には、アンダーにそれほど強くなく、暗部側のノイズが結構簡単に出てきます。

アンダーめに撮るとノイズが目立ってくる感じなので(ノイズリダクションで簡単に消すことはできます)

コントラストが強い場合にハイを気にして下げて撮るとノイズが出てきてテンションが下がるかもしれません。

ハイ側に強いかというと、そんなこともなく、ソニーのカメラ感覚で撮ると失敗する印象です。

この辺りは余裕が少ないというか、ピーキーな印象を感じました。

トリプルベースISOのことを考えると仕方ないのかなとも思ったり。

慣れればいいのかもしれませんが、感覚を掴んでイケるイケない感覚線を探る必要があります。

ノイズリダクションをかければ、まったく気にならないレベルではあるので、

今まで通りに撮影をしてノイズリダクションを僅かにかけていくような感じが安牌なのかもしれません。

手ブレ補正機能

手ブレ補正強が使えます。

標準は歩きで使うものではなく静止時に使用するものなのでしょう。

歩き撮影では、使えない感じです。

手ブレ補正強は、歩き撮影を想定してのような挙動になっており、

コンニャク現象が抑えられており、手ブレ補正特有のカクツキもかなり抑えられています。

R5Cと合わせてテストしてみたんですが、R5Cの手ブレ補正もしれっと強化されてますか?

同じような感じの補正のされかたをしていて、初期の頃と違ってるような……。

気のせいか使い方が分かってなかったかもしれませんので、曖昧なのですが、

まあ、話は置いておいて。

手ブレ補正強は、クロップ率も高いですが、周辺の歪みもかなり軽減されています。

コンニャク現象が抑えられており、周辺部の目立ちにくいところで発生僅かに発生する程度で、

見ていて気持ち悪くなるほどではありません。

ゆっくり歩けば、手持ちの歩きでも十分に使えます。

使えるというのは、取材やドキュメンタリー、

テレビ番組の素材として使用を想定しての意味合いです。

ワークとして見せるのであれば、ジンバルなどが必要になるでしょう。

また普通に歩いてしまうと、上下振動を完璧に殺せるほどの力はありませんので、

走って追跡みたいなのには使えませんし、速度を出すときは、

ジンバル歩きに近い動きや持ち方の工夫が必要かなと感じました。

目立たない工夫はされてますが、動きが大きい時は補正時の滲み多少発生します。

ベクトル制御機能

C400に追加された手ブレ補正に関する追加機能です。

マニュアルには動きベクトルを使用と記載してますが、

ジャイロセンサーでの制御かなと思いましたが、

デュアルピクセルCMOSシステムの測距機能の応用なのかもしれません。

追加オプション選択になるので、手ブレ補正標準にも追加することが可能です。

ベクトル制御でクロップアップされることもありません。

マニュアルにもほとんど情報がないので、実際試してみました。

手ブレ補正強に追加してチェックをしました。

効果あります。この機能をもっと強力にしてほしいとも感じました。

目に見えて凄い効果があるかと言うと微妙な違いに感じるかもしれません。

基本的には、ベクトル補正は常に入りで良いのではないかと思いました。

マニュアルには、注意書きがあるので確認の上での判断にはなると思いますが。

手持ち歩きをしている際の歩きによる上下、左右の挙動を制御しているように感じます。

ロールの挙動には弱い印象。画面を引いて全体で見ると、

上下の動きの挙動を馴染ませるように落ち着かせている印象を感じました。

大画面で見るとあまり違いを感じることが出来ませんが引いて見ると、

違いを感じることが出来るのではないでしょうか。

より自然な感じが出ていて良い感じです。

トリプルベースISO

あると助かる、時間が無い、人が居ない時に助けてくれる最高の保険機能だと思います。

目玉機能ですが、海外でもあまり目立ってレビューしている様子がないのがちょっと面白いなと思いました。

ベースISO12800の感触として、光りが当たっている箇所はノイズが綺麗に抑えられている印象がありますが、

暗部はそれなりにノイズがあります。

暗部のノイズの粒はFX6とかのものよりも僅かに目立つかなと思いました。

ノイズリダクションをかければそれなりに除去できます。

有効的な使い方として、

ベースISO12800にしてISOを下げてISO8000とかで撮影するのが良い感じでした。

そもそも12800を頼りにしないというのが前提で、

最終段階としての保険的位置付けがC400では良いと思います。

小さくても照明を持っていって使うのスタンスの方がいいです。

状況や環境でどうしても使えない時に「できません」を避けるためのお守りでだったり、

動物や自然を相手にする時のもののように感じます。

工場などの施設を持っているメーカーさん相手なら非常に良い機能だと思います。

工場は照明の位置が高い位置にあることが多く、カメラで見ると暗くなりがちなので、照明が入れられない。

微妙に足りない時などにISO3200から無理して持ち上げる必要もないのところが凄い安心感に繋がります。

またベースISOをアサインボタンで、

プッシュローテーションする切り替えできるのも使い勝手分かってるな。

という感じで、素晴らしいと思いました。

ここからはC400で使えて便利だなという機能を紹介したいと思います。

センサーサイズの切り換え

こんなに使うと思ってもみなかった機能ですが、便利でよく使います。

C400では、35mm、16mmのサイズでセンサークロップしたモードを使用できます。

一般的にはレンズに合わせて使う使用用途だと思いますが、個人的にはテレコン的な使い方をしています。

C80ではここの機能に制約がついているようなので、C400のみ16mmが選択できたはずです。

この辺りで若干の差別化が図られているようです。

デジタルテレコンもあるのですが、デジタルテレコンはAF範囲が中央固定となり、

画質も見てみるとテレコンよりは、センサーモード切り換えの方が綺麗だと感じたので、

最近はこちらを優先度高く使用しています。

またC400はセンサーの切り換え時間にラグがなく、

素早く切り換えることができるのもよく使う理由です。

アサインボタンのダイレクト設定機能はありませんが、

オリジナルの機能を登録できるので、そこそこ速いスピードで切り換えることが可能なのもよく使う理由です。

基本的に24-105mm F2.8のレンズを使用していて、

基本これ一本でほとんどの事ができてとても便利なのですが

外ロケものだと、望遠側が足りないので、レンズを変える余裕がない時や、

マストではないけど若干の時間的余裕があってインサートものを撮りたい時に使えます。

理想の使い方だとは思っていませんが、

撮らないより撮った方がいいと思っているタイプだからなのかもしれません。

解像度の設定が落ちるので、注意してください。

また、モードを切り換えると設定がデフォルトになってしまい、

再設定する必要があるリスクがあります。

アップデートで変わって変わってくれるとありがたいのですが、若干の難点がありますが、

画質優先の時はこちらのモードを使用しています。

デジタルテレコン

デジタルテレコンも使える機能です。

センサモード切替を使用することが多いですが、

瞬間的に寄らなければならないタイミングではこちらを使用します。

ワンプッシュで拡大できるのが一番の強味で、

倍率は1.5x、2x、2.5x、3xです。

タイムラグもありません。

センサモードの切り換えは遅くはないですが、

切り換えまで操作が入る分遅くなるためデジタルテレコンの方が速度で勝っています。

またセンサーモード切替と併用できるのが魅力で、

明らかに解像度はだだ下がりはしますが、16mmモードでx3を設定することができ、

105mmでも超望遠の寄りを作れます。

同じく、画質は犠牲にはなりますがマクロ撮影っぽいこともできます。

画質はiPhone6や7のデジタルズーム最大値の画質を一段落としたような感じです。

使うかどうかは、かなり悩みますがコンテンツの内容や取材もののようなものであれば、

アリかなと思います。

ユーザーマーカー設定

モニターにオリジナルの枠を表示させることができます。

企業向けの動画で特定のサイズ指定を受けていたり、

左右を細かく指定されて空ける必要がある場合などに便利です。

サイズは細かく指定ができ枠の移動も可能です。

操作方法が若干使いづらいので、撮影前に準備して臨むのがいいですが、

3種類設定できるので、準備させ出来れば困ることはないでしょう。

こういったガイドはけっこう便利で、縦型の撮影でも使用できるので、

サイズ指定を受けている時の恩恵は、計り知れません。

ソニーだと有償のオプションだと思うので、これがデフォルトで付いているのは魅力的だと思います。

ジンバルへの載せ替え

ボックス形状がジンバルとの相性抜群です。

重心位置が設定しやすく、多少無理してもジンバルが耐えてくれる印象です。

検証では24-105mmでも載せられます。ハードなワークでなければ保ってくれます。

とはいえ、レンズが長く、バランスをとるとボディがジンバルに当たってしまうため、

全てのバランスをとれてるわけではありません。

レンズが長くなければ、結構なんでも載るのではないでしょうか。

セットアップも高さがないため簡単です。

バランス取りやすく微妙なバランスでアタフタしなくて済みます。

各所でPRされてましたが、モニターをジンバル側に付けることができるのも、

無駄なアクセサリーが必要とせずエコだなと思いました。

市販の延長ケーブルを普通に使えるのも便利です。

ハンドルはネジ式なので取り外すのに時間が掛かります。

ハンドルもUSBケーブルで延長すればジンンバルに取り付けることができます。

直接は付かないので、アクセサリーで繋ぐ必要はありますが、

コントロール系がジンバルのハンドル側にまとまるのでジンバルに載せて手間取る操作が少ないので、

ジンバル用にオペレーションを考える必要はないかなと感じました。

カスタマイズ性

C80との大きな違いは、リグの組みやすさだと思います。

とくにバッテリーをどうするかの点については、

C80のボディデザインは色々な無駄が出ているなという印象です。

C400は組みやすいデザインしているので、

トッププレート一つで上面にモニターもワイヤレスも載せられますし、拡張性は高いです。

背面のボルト部分にバッテリープレートを付けることも簡単です。

ロッドでゴテゴテにする必要もないので、扱いやすいですし、準備負担が少なくて済みます。

カメラが大きくなると移動、

セッティングチェンジの時のロスが大きくて、準備にすごく時間がかかる。

それが許される案件ならいいですが、そうではない時の方が多いのではないでしょうか。

またカメラマン以外からすれば、この時間が少なければもっと出来ることが多かったのにと、

口には出せない思いもあるかと思います。

そういったことを考えると撮影日の稼働率が重要なのではないでしょうか。

すると、コンパクトでもアクセサリーが必須で準備に時間が掛かってしまうものや、

アクセサリーのパーツ数が多くて、亡くした、忘れた、見付かりません。

みたいなトラブルで時間が奪われたりせずに済む合理的にコンパクト性が大事なのではと感じています。

その点で言えばC400は、拡張しやすさがありつつもコンパクトで色々なケースに入れやすい。

内部RAW収録で追加アクセサリーがいらない。

バッテリーは長く持つし、AFや手ブレ補正が十分で機動力がある。

完璧に近いカメラとも言えるのではないでしょうか。

C400とC80どちらがいいのか問題についての解

どこまでの規模感の仕事をするかで選択が変わってくるのではないでしょうか。

価格差が45万近くあり、投資としてはかなり冒険的です。

45万分の特別な機能がC400にはあまり見出せないというのが、

選択で悩むところなのではないでしょうか。

正直発表があった時にC80に乗り換えようかと思いました。

ほとんどの機能がC80にあって価格差を埋められてないなんて思いました。

ボディデザインや操作面ではC400の方が良く、真のワンオペを目指すならむしろ

C400の方がいいのではと思います。

操作感はリグなどのカスタマイズでは、根本解決は出来ないですし、

リグでカスタマイズした場合は、準備時間の増大やセッティングチェンジでのロス、

忘れ物や不良などのトラブルリスクどうしても避けられない。

なるべく少ない状態で完成されている方が、結局、人件費や準備コストなんか考えると、

ロスが少ないのではと思っています。

この点で考えると、C80には案件のスイートスポットがあり、

スイートスポット以外の案件では予想以上にコストが掛かりやすいのではないか。

そんな印象を感じます。

C80のスイートスポットは、祭りやイベントのPR、スタジオ中心でセッティングチェンジが少ないもの、

目立ちたくない取材やドキュメンタリー関連。

または複数のカメラで同時撮影するようなライブもの。

この辺りがスイートスポットなのではと感じています。

密着系のドキュメンタリーや取材などでは、移動しながらのロケは、

モニターが固定されて見づらく、アクセサリーが必要であったり

セッティングチェンジで使い勝手で悪いように感じます。

また、企業VP関連もクライアントチェックを入れるのであれば、

C400の方が諸々便利ではないでしょうか。

最高級デジとしてのC400

デジが選ばれる理由は機動力です。

軽さ、ズーム性能、手ブレ補正。

そして何よりも広角から望遠域まで使える機動力ではないでしょうか。

C400をデジとして考えるのは、シネマカメラの格を下げるように捉えてしまうかもしれません。

ですが、それは間違いだと考えています。

これからは、機動力がより求められるようになると予想しています。

映像コンテンツは、より量産的に作られることを求めるようになるでしょう。

コンテンツが世界規模で競争的になっている点から鑑みて、世界の一部以外は

量と速度が求められるようになるはずです。

するとシネマカメラにも機動性が求められ、

より少ない人数で運用でき、またセッティングチェンジに時間を掛けず、

スピーディーに撮影が進められるカメラが求められてくるはずです。

時には、ディレクションを含む全てをワンオペでこなせるような機動力が求められ、

そこについていけるカメラ。

そういったものが求められるようになると感じています。

シネマカメラの性能や機能を有しながらも、

デジのようなカメラ性能が必要になってくると感じています。

C400はデジ的な使い方もできるパフォーマンスがあると感じました。

一般的なデジの性能と比較してレンズの倍率は使用しているレンズに依存してしまうため、

デジと比べて劣っている形にはなりますが、

24-105mmf2.8とセンサーモード切替、

デジタルテレコンなどを組み合わせることで近い倍率まで寄ることが可能です。

また手ブレ補正についてもデジほどまではいかないまでも、

かなり近いレベルまで性能を上げています。

ズーム性能はオプションのサーボを導入することで実現でき、

一般的なデジと比べても機能に遜色ありません。

シネマカメラとしての性能だけで考えるのであれば、

よりよいカメラがまだまだ存在します。

他社機種の方が高解像度かつ高いダイナミックレンジを保持し、

より性能が高いものがあるのは事実です。

ですが、機動性という点で考えれば他の機種よりも柔軟かつ成熟している面があり、

そこが他のシネマカメラと比較して大きな違いだと思います。

そしてこのデジ的機動力の強さが、次ぎの時代を牽引していくのではないかと、予想しています。

コンテンツの質は、より瞬間的なものに。

次ぎの時代は、より時事的なものにシフトするのではないかと予想しています。

理由は、映画のようなプレミアムコンテンツは、より全世界的に展開されることになると予想されるからです。

日本に限らず世界中の物語が日本語に対応したり、吹き替えが行われることで、

結果的に一人一人の視聴可能なコンテンツの量はこれからも増えると予想しています。

すると、プレミアムコンテンツの層はよりハードルが高く、かけられる予算という面も含めて、

参入障壁が高くなり、国内で戦っていける人達は絞られてくるでしょう。

アニメや漫画のような世界観や設定の演出が難しい映画スタイルは、

同じような物語になりやすく、既視感のある物語はどうしても視聴者からすると、

口説く繰り返しや焼き直しに受け止められやすく、

ごく一部しか残らないような気がしています。

また様々なコンテンツが増えたことで、視聴者が寛容になり

世界観作り込みや背景へのこだわり減ってきているようにも感じています。

するとストーリーの価値は、特定のジャンルを除き、

よりアニメや漫画の方が市場価値が高くなっていくと予想しています。

次ぎの時代の映像の勝ち筋を見出すとすれば、

より時事的な事や、真相追究、社会問題への切り込みといったリアル路線に

価値が移っていくのではないでしょうか。

ならば、そのような機動性のあるカメラを今から使って行く。

次の時代のためのノウハウを蓄積するためにもC400は最適だと感じます。