工場見学動画の作り方を紹介します。

プロ視点での、作り方の紹介ではありません。

誰でも出来る内製化やインハウス的に制作する場合を想定した作り方の紹介になります。

プロの方は、動画の制作経験から逆算して、工場の内容や規模感からある程度、内容推察していることでしょう。

そしてより、現実的なアプローチや経済合理性なんかも考えたプランに対してのアプローチを求めがちです。

また、基本的なことを理解している前提の話になってしまい、

経験ありきの話や、省略した説明が多くなり、記事だけを俯瞰して見ると分かりにくいものになると感じました。

ですので、そういった要素をなるべく避け、

誰でも出来る再現性を重視した作り方の紹介をします。

どんなことが分かるのか

・工場見学動画を作ることで大切なこと

・どんな動画を撮るべきなのか

・撮影時のカメラの選び方

・撮影の方法

・撮影時の注意点

工場見学動画の需要

海外からインバウンド需要が増加しています。

海外では工場見学するというのはあまり多くなく、普段みることのできない中を見られる世界でも貴重な場所として、

現在注目を集めています。

また、こういった工場見学は、大規模なビール工場やお菓子などの生産工場のニーズが高いようですが、

これからはよりコモディティ化し、小さな工場への需要が伸びていくことが期待できます。

理由はいくつかあります。

一つは、大型の工場見学施設は、解説やセキュリティーの都合上、

ジェットコースター方式になりやすく、個々が自由に散策することが難しい特性があります。

また構造上、基本的には一通で流れている形となっており、どこか拘束感を感じる。

一通方式の流れがどうしても、他の工場見学と類似に感じさせてしまい、既視感や陳腐感を生んでしまう。

こういった部分が、現代に日本人にとっては面白みに欠けてしまうように感じているのではないでしょうか。

外国人であっても例外ではありません。

今は、目新しさが勝っており、そういったつまらなさを感じていないだけでしょう。

慣れてしまうと、「なんか面白くない」となってしまい、それがレビューとして拡散し、足が遠のいてしまう。

こういったループが生まれてくること予想しています。

すると、よりディープで細かい分野やより身近で感じられる工場見学が人気になってくるのではないでしょうか。

大規模な工場はご承知の通り、通常の工場とは違い、見学用の通路やガラス張りの見学スペース等が設けられ、

BtoB向け施設そのままを見せるような工場見学とは環境が大きく違います。

工場見学動画においても見学コースルートを設けるパターンと、

設けないパターンで考えてゆく必要があるでしょう

工場見学動画の使い方

工場見学動画の使い方として考えると、BtoC向けとBtoB向けで変わってきます。

インバウンド需要に対しての動画はBtoC向けの動画です。

先程までは、全てBtoC向けの話をしてきましたが、使い方という視点で考えると、

BtoCもBtoBの需要もそれぞれ存在しています。

BtoC向けの工場見学動画

BtoC向けの工場見学動画は、観光や地元地域の振興目的、学習目的など社会的な意義が高いものになります。

ただ楽しむだけではなく「学べる」「体験できる」といった五感を刺激しながら、学習し、産業に興味をもってもらう

そういった動画としても使われます。

そのため、これまでの工場見学動画は、年齢層が低めに設定されており、

可愛いキャラクターなどが登場し、小さい子でも分かり易いように工場においてのプロセスや産業においての

工場の持つ役割やポジションを紹介する動画が多かったのではないでしょうか。

こういった動画の需要がないとは言えません。

このような動画の特徴は以下のような形です。

- 5分以内のアニメーション動画

- キャラクターが登場する。

- キャラクターと進行役が存在し、身近な疑問を提示し、回答をしていく形で生産ラインを紹介する。

- 複雑な仕組みは紹介しない。

- 最後は小学生が感じる身近なテーマに落とし込んでまとめる。

どうしてこのような特徴になっているのか。

3つの理由が考えられます。

1つは、学習目的として動画で完結させる必要があると勝手に思い込んでいるからです。

また、子ども感性を大人になると見誤っている傾向にある印象があります。

子ども向け=キャラクター、可愛い声。といったステレオタイプのパターンになりやすく、

提案として、イメージし易いため出しやすいいった弊害もあると思いますが、

子ども向けという意識がイメージを固定化させてしまっている印象があります。

2つめは、動画として完結していることを求めてしまいがち。

本来工場見学は、実際の現場を見て、感じてもらうことが狙いです。

動画はあくまでもそのサポートであり、動画が主役ではありません。

しかし、動画を提案する段階などで動画単体で物事を見てしまうため

工場見学動画として説明が感性されたものになってしまっています。

3つめは、案内人の不足です。工場見学といってもBtoCの場合、全ての人に説明することは難しいです。

子ども達であればなおさら。案内人を減らすために、効率化や省人化のためにという視点で動画を作るとなると

動画で工場の説明が完結していたり、全体を通して説明しておく必要がある形になってしまいます。

しかし、これらの動画は、業界に興味を持ってもらうための長期ブランディング目的の投資となり、

慈善活動に近いものになっている側面があります。

より直接的に効果を狙うのであれば、年齢総は20代後半から40代前後をターゲットにした深い学習と発見のための

工場見学をサポートする動画なのだと思います。

簡単に言ってしまえば「大人のための工場見学」をサポートする動画です。

動画や情報に溢れる中で体験に比重が置かれるようになって、数年が経ちました。

体験において、ただ触れる、模擬を体験できるものは増えてきましたが、

「新しい学びを得た」という体験は、ただ触れる以上に価値があります。

そこに行って、実際に製造ラインを見て、学び、少し賢くなって、友達に自慢できる

少し知的にドヤれるトークのネタを提供する、そういった学びの体験を提供を求められていると感じます。

工場見学においてのアドバンテージは、全てがオリジナルである点です。

水族館や動物園と違い似たような動物や生物がいて、似たようなショーになってしまうようなことになりません。

そして、持ち帰って話せるネタが多い点です。

水族館や動物園は、どうしても誰しも小さい頃から行くことが多く身近になりすぎてしまい、

専門知識を話すと生態や修正、社会問題や環境問題と少し一般的な社会生活から遠のきがちで話題はあっても

トークで使いづらい場面があります。

一方工場見学の場合、製品が生活に近いところや経済に近いところ置く事ができ、

トークを広げやすいメリットがあります。

BtoB向けの工場見学動画

BtoB向けでは、営業目的での紹介に使われます。

実可動の様子やデモンストレーション、信頼獲得のための現場プレゼンです。

ですが工場は常に稼働しているため、いくつかの問題が存在しています。

問題1 見せたいラインやプロセスが稼働していない

工場は常に可動しているはずです。

問題は、現在の製造ラインが見せたい形のラインになっていないことです。

営業や提案のタイミング、来社いただく企業の調整は簡単ではありませんよね、

来てもらうだけの調整でも大変ではないでしょうか。

せっかく日程の調整がついても、工場のスケジュールを見学のために変えることができない場合が多々あります。

工場見学動画はこういった場合に役立ちます。

稼働状況やプロセスの稼働時の様子を動画にし、見学時に営業ツールとして活用してもらう動画です。

技術やプロセスの実働の様子を動画にしておくことで、現地視察中にフォローとして見てもらい、

智識や想像力で補わなくてはならない部分をフォローします。

業界関係者であれば分かっている、という思い込みで分かるだろう、避けた方が良いでしょう。

想像させることは大きな負担を強いることになります。

また、せっかく見学に来たのに期待外れだった。と、築き上げた信頼を落とすことにもなりかねません。

こういった動画があれば、先回りしている、できる営業として安心感を与えることにも繋がります。

問題2 現場に来ただけでは分からないプロセス

工場では、現場に来ても分からないものがあります。

細かいもの、微細なものは現地を見学しただけでは分かりません。

知りたいことは、独自で作った機器の内部で行われていることかもしれません。

現地を見ても伝わりづらい部分は動画が必要です。

こういったものにはアニメーションが有効です。

アニメーションで内部の流れや仕組みを紹介することで、不安の解消に繋げることができます。

また、独自性をPRするチャンスにもなるでしょう。

また安全上、近くでは見学できない、作業員しか立ち入りができない箇所も同様です。

薬品や高熱、安全区域が指定されてている場所は見学時でも距離があるため、有効ではない場合があります。

試験中の様子などもモニターで視聴できないようなものは、動画で収録したものを見て貰うなど工夫すると、

工場見学の価値を高めることができます。

問題3 受注後にラインの新設、大きな組み替えがある

現在稼働しているラインと提案時の生産体制が大きく違う場合、工場見学に来もてらうメリットは少なくなってしまいます。

信頼関係をより良いものにするためには、提案時のイメージが必要になるでしょう。

ラインが現状のものと大きく違う場合やイメージしにくい馬合は動画を使って、提案するとイメージに繋がります。

3Dモデルを活用したイメージを見てもらい工場見学した時のイメージとリンクさせることが重要です。

また、わざわざ足を使わせていることも忘れてはいけません。

来てもらった意味を与える意味でも、大きく現状から離れてしまう場合はこういったフォローが必要になるでしょう。

工場見学動画

「やっぱりウチにも欲しいよね、こういう動画」

そんな会話から、何となく生まれてくる動画の一つなのではないでしょうか。

使い方よりも、一家に一台的な、ステイタスとしての価値感かもしれません。

もしくは、近隣の学校などと連携をして教育の一環として地域に貢献したい。

BtoBの営業目的の一環として技術力や生産体制をアピールしたい。

そんな理由かも知れません。

どんな、理由でも結構です。

どの理由も、素晴らしいと思います。

どんな理由であれ、作った動画をどのように使って行くかが大切になります。

使い所まで考えていないと、実は役に立たない動画になりやすいのが、工場見学動画。

これは、工場見学動画の特性にあります。

主な特性は二つ。

・全般的に説明が多くなりやすい。

・動画の尺が長くなりやすい。

上記二つの理由により、広告的な使い方ができず、応用力に欠けます。

そのため、最初に使い所まで考える必要があるのです。

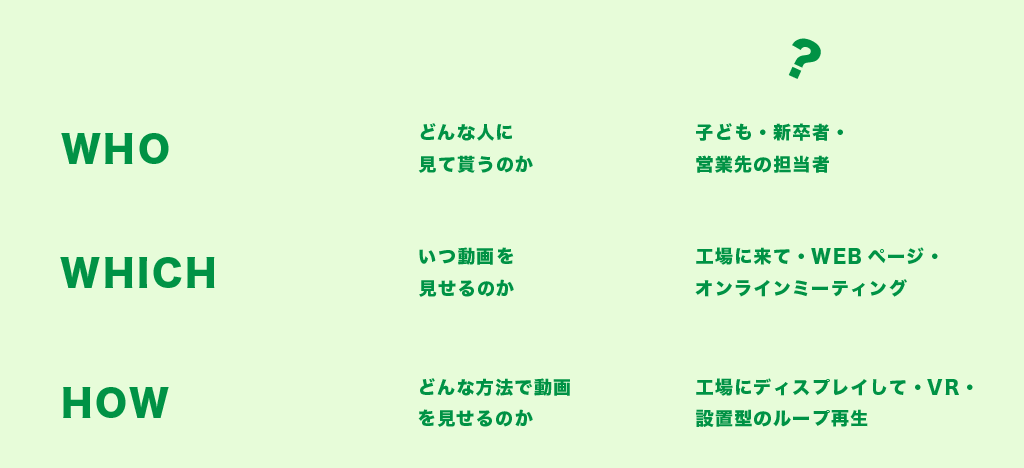

誰に?どのタイミング?どんな方法で?

使い所を考える時に必要なのは、WHO、WHICH、HOWの3つ。

今はまだイメージが湧かないかも知れません。

簡単な工場見学動画を、作ってみることをオススメします。

スマホで工場を歩きながら、喋るだけで大丈夫です。

出来上がった動画の質は、気にしないでください。

大切なのは意識を次ぎに進めること。

動画が実際に一つあると、動画を使う所を想像できるようになります。

その時、ようやく使い所について考えられるようになるのではないでしょうか。

とはいえ、経験値がないと、使い方の想像もできない気持ちも分かります。

ですので、ここはプロの提案を受けるのをオススメします。

経験値ややりたい事から、最適な工場見学動画の提案をしてもらいましょう。

SoranoueCreativeWorksでは、工場見学動画の相談から無料でご提案までいたします。

動画の使い方を考える場合は、下記のことを改めて想像してみてください。

「誰に」を考えると、紹介する内容を考えるようになります。

担当者向けならば、具体的な数値が必要かもしれません。子どもになら、分かりやすく簡単な方が良いでしょう。

「いつ」先に動画を見せるのでしょうか。それとも現地を見ながら、補足的動画を見せるのでしょうか。

見せ方によっても、動画が変わって来ます。

「どうやって」動画の出し方も様々です。モニターに出す方法もあれば、VRやアプリで見せることも出来ます。

「誰に」「いつ」工場見学動画を使うかを考えると「どうやって」を考えることもできるでしょう。

そしてWHO、WHICH、HOWが決まるとようやく、動画の内容を固めていくことが出来ます。

見学コースの有無で考える

いや、ちょっと難しい。そんな場合は見学コースの有無で考えてみましょう。

工場見学コースが有るか無いかで、工場見学動画を大きく分けて考えることができます。

工場見学コースがある場合、一般的にはコースの内容を補足する形での工場見学動画になりがちです。

学習教育や観光資源として、すでに紹介できる形がある程度整っている場合、その資産を活かす形になることが多いからです。

コロナ禍では、現地の工場見学が難しい人向けにオンラインで見学コースとして紹介する方法もありました。

しかし、工場見学の醍醐味は間近で機械の動く様や働いている人を見ることにあります。

見学コースとして整備されている、または工場見学をコースとして整備する予定がある場合は、動画は補助的な役割に徹することをオススメします。

見学コースがない場合は、どのような使い方が出来るでしょうか。

一般的な方法としては、工場内を実際に案内する前に、工場や会社の全般的な説明、工場内立ち入りに関しての注意喚起といった形で使う方法です。

見学コースがない場合、来場者は比較的少数のグループであることが多く、来場者への担当も慣れていない場合が多いです。

経験値から現場での細かい説明には慣れていても、全般的な説明が得意ではないことが多く、工場見学動画は担当者の負担の軽減と余裕作り。

忘れがちな、工場内の安全事項を徹底させるための安全機能を持たせるためにあります。

採用向けに現地の様子を「工場見学動画」として使用するなどありますが、採用向けは設備や機能よりも「人」にフォーカスされることが多く

内容の焦点が違うことが多々あります。

使い方を考える点で言えば、見学コースの有無で目的を絞っていくと分かり易いかもしれません。

参考動画から考える

参考動画から、目的や使い所のイメージを掴んでもらい、どんな工場見学動画が良いのか考えてみましょう。

BtoB向けの説明要素の強い動画

ポイントは、各工程を細かく紹介しながら、行程の中で自社のこだわりなどを紹介しています。

技術力や生産性などをさりげなくアピールしながら、内容についても業界関係者に向けた内容になっており

具体的に詳しく知りたい、問い合わせてみたいという要素が入った内容になっています。

子ども向けの分かりやすさ、楽しさを重視した動画

ポイントは、紹介の仕方や動きです。

テロップにはルビがふられひらがなが多用されています。

細かい説明や流れは、紹介していないのもポイントですね。

子どもたちが喜ぶ、機械の動きや体験できる装置など「見て楽しい」を重視されいます。

クイズを挟み、飽きがこないような工夫もされていました。

360度の画面を活かした工場見学動画

ポイントはオンラインでも体験を重視できる点です。

360度動画の特徴は、操作性になります。

動画を触り動かすことで体験感があり、一風変わったという点で面白さを作り出しています。

360度の画面を活かして、動かさないと見えない部分に仕掛けを作っているのも面白いですね。

内容は子ども向けですが、現地工場見学は難しい施設などを紹介するのに効果的ではないでしょうか。

立ち入れない場所を見せるための動画

一般的に、見学コースのモニターなどで繰り返し紹介する形で流れている動画などを想像してください。

見学コース内でも立ち入れない奥の方などや、見学時に稼働していない場合に補足するために使う動画です。

※紹介している動画は工場見学動画ですが、表題の目的作られてはおりません。

動画の見せ方としてマッチしていたので参考として紹介します。

工場見学の醍醐味でもある大きなものが動くシーンが映っていて爽快です。

ポイントは説明は少なく、見せたい機械の動きだけを紹介している点になります。

現地で見られない時の補足ですので、時間は長くある必要はありません。

そして前後関係は現地で理解出来ますので説明が少ないのが特徴です。

動画の使い所によって長さや内容も変わってくるのが、イメージできるのではないでしょうか。

コロナにより見学コースのオンライン化を考えいる場合などもあるので

他のリンク記事なども参考に目的を明確にしていくことを考えるようにしましょう。

工場見学動画のポイント

工場見学動画を最も活かすには

普段見られない大型や専門の機械が動いている様です。

動画のもっとも力がある部分はその動きを

一番よい形で見せることができる点です。

人は希少性のあるものに引かれます。

そこにしかない特殊なもの

細かくたくさんの物が動いている様などは圧巻です。

本来知って欲しい部分はそこではないかもしれません。

事業の本筋からはズレているかもしれません。

ですが多くの人は、その業界や歴史のことなど知りません。

そしてこれらに興味を持ってもらうにはフックと呼ばれるきっかけ作りが大切です。

きっかけは、本筋である必要はありません。

まずは「何かすごい」「かっこいい」「キレイ」など記憶に残すことが大切です。

記憶に残れば、そこから関心のある人は関連した事に勝手に触れ出します。

その時にもっとも伝えたいことPRしたいことを

伝えられるようにすればよいのです。

工場見学動画ではきっかけ作りを基準に作って行くのが良いでしょう。

どこが感動ポイントか分からない問題の解決方法

ご家族などの少数の人を一度見学させ、そこでの反応をベースに設計しましょう。

工場見学動画を作る時に問題なのは、現場と見学者の感動ポイントがズレている点です。

多くは何も知らない素人です。

ですので、職人気質な部分をはじめて訪れる人は理解できません。

現場にいるとPRしたい部分が職人的な技が発揮されるヶ所に意識がいきがちです。

営業職であれば、新機軸や取り組みなどのポイントを見学コースの中に入れ込みたいと

思ってしまうかも知れません。

これらは事業者側の伝えたいというバイアスが掛かってしまうため

受け手との感覚に違いが出てしまうのです。

ですので、知っている人の知識のない人や工場見学コースに来て欲しい

ターゲット層と同じ年代の人に来て貰い、可能な限り自由に見学させましょう。

興味のあるポイントや面白さを感じたポイントなどの意見を収集し

コースの設計をしていくのが工場見学動画を作る上でも大切です。

工場見学動画の作り方

工場見学動画を簡単に作る方法は動きと音を捉えること大切です。

機械の動きは工場見学では表現が必須です。

今回の工場見学動画は、工場の見学コース全体を追うものではありません。

工場の見学コースに点在する機器の一つ一つを個別の動画で作る方法です。

この方法にする理由は、全体の流れや大きな目的、背景を気にしなくても

様々の用途で使いやすいため失敗するリスクが低いのが特徴です。

編集のハードルも低いため再現性が高い方法として紹介します。

作り方の流れ

1 撮影するものを見付ける

2 撮影するカメラを選ぶ

3 音をどのように録るかを考える

4 編集で艶を出す

1 撮影するものを見付ける

動いている機器を探しましょう。

工場内の人の動きでも問題ありませんが

希少性を考えることを忘れないでください。

その時はこの光景を他でみることができるのか。

が判断のポイントになります。

動きを捉えるポイント

動きには二つの視点があります。

・人間より大きなもののか

・人間よりも小さなものか

人間よりも大きなものであれば、どんなものでも魅力になりやすいです。

ゆっくりでも、動いているものを探すようにしましょう。

工場を見学に来る人の多くは人よりも大きな物が動いているものは

車以外に知っている人は多くありません。

人間よりも小さい場合はには以下のポイントで探してみてください。

・同じ動きを人より同等もしくは早くやっているか

・同じ機械が複数あり、同じ動きをしているか

・複数の機械が様々あり、それが視界に点在しているか

・同じ動きを規則正しく続けているか

これらの要素で探してみると見付けられるはずです。

2 撮影するカメラを選ぶ

スマホでも構いません。しかし工場はスマホのカメラとあまり相性が良くありません。

詳しいことは省きますが、工場は比較的暗い場所が多く

人の目で見える明るさよりも暗い場所が多くあります。

するとスマホカメラの場合、カメラのシステムが無理をするため

ノイズが乗りやすく見栄えがよくありません。

とくに機械などの精密な動きをするタイプのものを見せる場合には

緻密さにかけぼやけた動画になりやすいからです。

工場見学動画を作る場合には、

ソニーやパナソニックといったメーカーのハンディカムタイプのカメラを

チョイスすると良いでしょう。

理由は、暗いところでも比較的人間の目に近く明るく映してくれるからです。

※ 一眼タイプのカメラを出さない理由は一眼タイプのカメラはハンディカムタイプのカメラより暗さに敏感です。

設定慣れしていないと失敗リスクが高いため、今回はハンディカムタイプのカメラをオススメしています。

ソニー ビデオカメラ FDR-AX45 4K 64GB 光学20倍 ブロンズブラウン Handycam FDR-AX45 TI

撮影方法

三脚に立てて撮影をしましょう。

全体が入るようにすると良いです。

ポイントは見て分かるようにしましょう。

カメラを固定することで動いている様子がよりしっかり見せることができます。

小さいものの場合は、動きの他に、機械全体も入れるようにしましょう。

どんな物が動いているかが見ている人にも分かるようになります。

3 音をどのように録るかを考える

機械の動き似合わせて鳴る音があると、魅力が引き立つます。

しかし、問題があります。

工場の場合、その一つ機械一つが音を出していることは希です。

他の機械も同時に複数で鳴っていると

ただのノイズになってしまいます。

そのため、機械単体が音を出せることが可能なのか

周囲の機器が気にならないほどその場所では

機械の音を拾うことが出来るのかを考えましょう。

できない場合も当然あります。

工場の生産ラインを止めてまでやることはできません。

出来ない場合には、カメラを近づけ

機械の音だけが目立って聞こえるような場所まで近付き撮影します。

機械の音だけをカメラで撮影し、機械全体の動きを撮影した映像と

機械の音を撮影した映像の音だけを差し替えるなども検討してみてみてください。

4 編集で艶を出す

艶出しのオススメはダビンチリゾルブという

無料のソフトを使うと比較的簡単にできます。

ダビンチリゾルブについてはこちらの記事などを参考にしてください。

・機械全体を僅かに暗くする

・シャープネスを高める

簡単にできる方法として2つの方法を紹介します。

機械全体を僅かに暗くする

機械全体を僅かに暗くする理由は、機械は金属であることが多いです。

金属を際立たせる場合、金属反射部分を目立たせ機械全体を僅かに暗くする方法です。

僅かに暗くすることで金属の質感が重厚になり動きに迫力がでます。

しかし、雰囲気を重視した作りになるため

見づらくなり構造などの説明には不向きになります。

シャープネスを高める

シャープネスとは、輪郭を強調することを指します。

機械などの構造物は輪郭を強調することでディティールを際立たせ

魅力的にすることが可能です。

動きのある機械では有効で、僅かにシャープネスを加えることで

動きの繊細さを作り出すことが可能です。

工場見学動画を作りたい方へ

SoranoueCreativeWorksではご要望に応じた動画制作が可能です。

またご相談からご提案までは無料でご対応いたします。

工場の規模や見せ方、見学者の層から

どのようなスタイルがいいか

考えていこうと思います。

もっと工場見学を通じて、子ども達への夢や

社会への関わりを作っていけたらいいと思います。

相談だけでも大丈夫ですので

お声がけいただければ幸いです。